Dieser Beitrag gehört zum Projekt „Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext“ (2019 – 2021), welches von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wurde.

Eine kurze Untersuchung zu Dokumentation, Archivierung und Vermittlung der sorbischen/wendischen Volkskunst in der DDR

Die im Rahmen dieses Projekts jetzt veröffentlichte Kurzstudie „Volkskunst als Sorbische Moderne?!“ widmet sich dem Schaffen der (deutsch-)sorbischen/wendischen bildnerischen Volkskunstgruppen in der DDR. Erstellt wurde diese Studie von der Künstlerin Maxie Heiner und dem Sozialwissenschaftler Daniel Häfner.

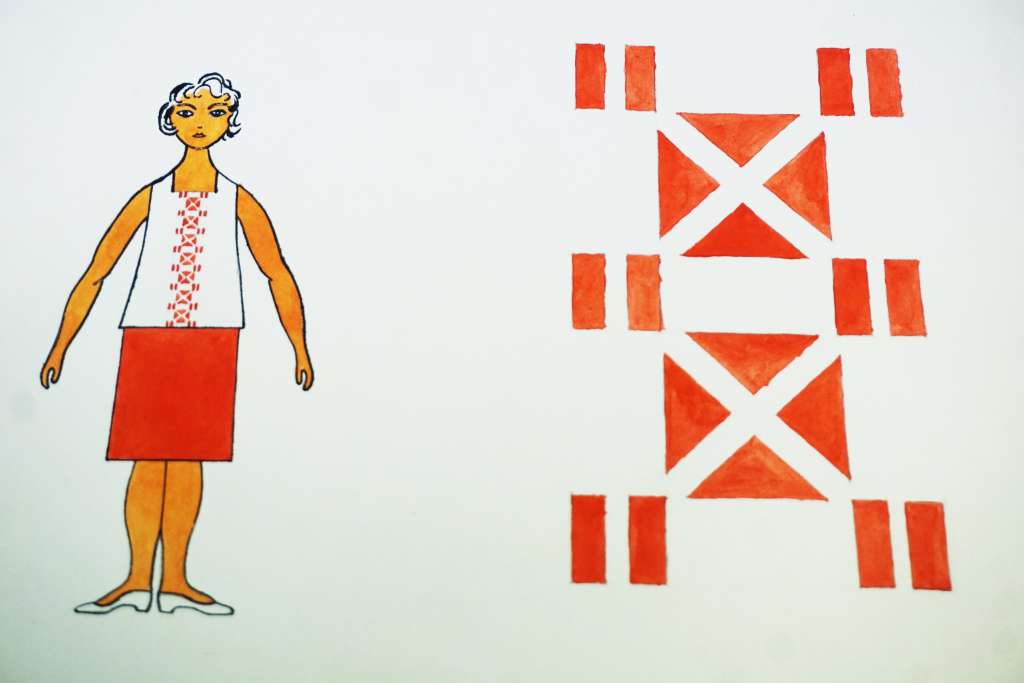

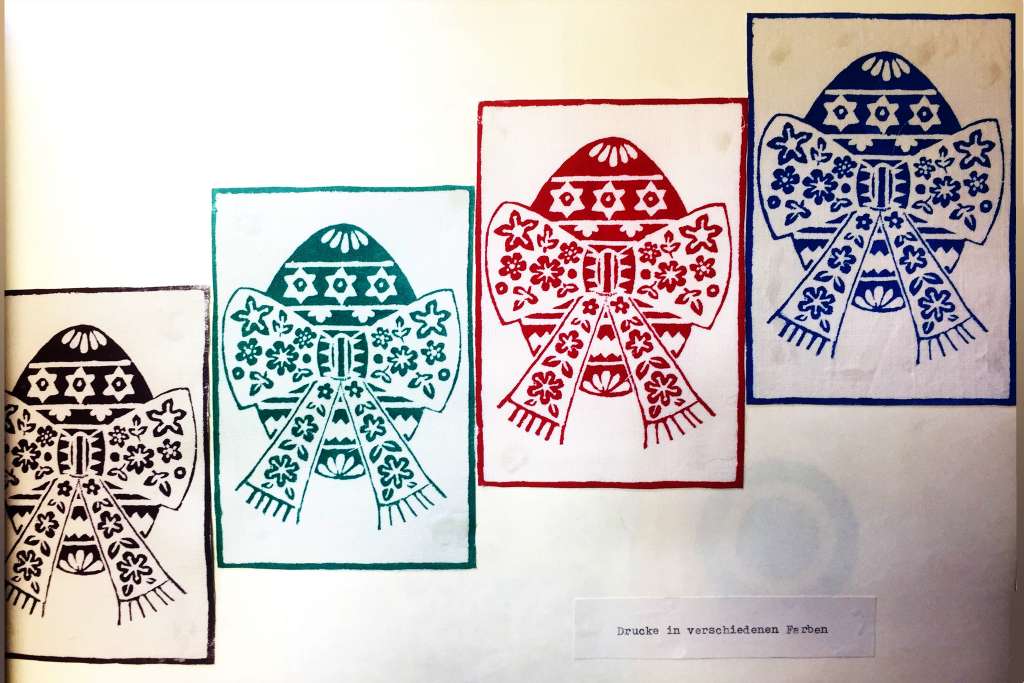

Aus ästhetischen Gründen wollen wir einen Blick auf die (modernisierte) Formsprache der Volkskunstgruppen der späten DDR werfen. Wir denken, dass diese anschlussfähig an ein zeitgenössisches Design ist und die vergangenen Elemente in ihr „aufgehoben“ sind.

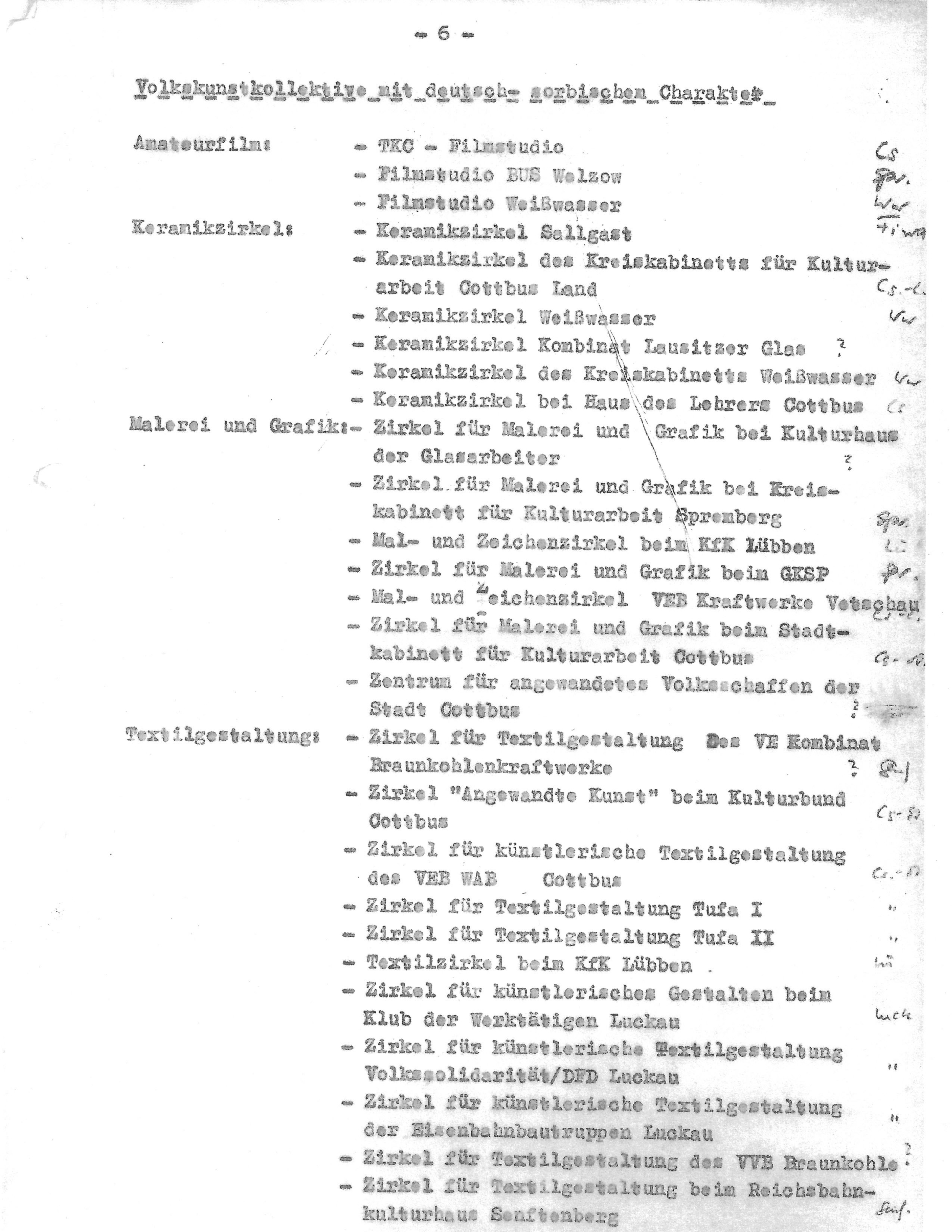

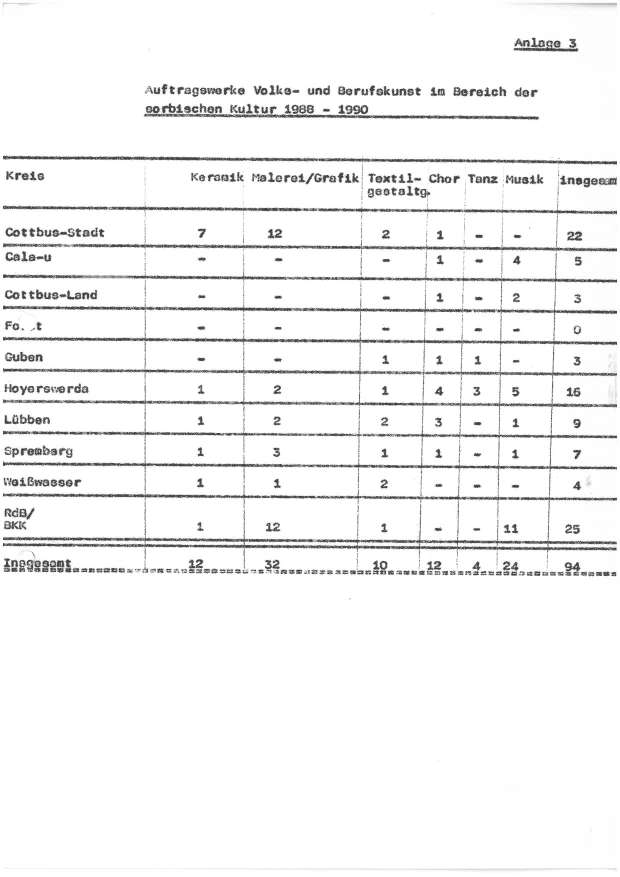

Mehr als die Hälfte dieser „Kollektive“ waren Chöre und Tanzgruppen. Weitere 47 Gruppen beschäftigten sich mit Schmuck- und Textilgestaltung.

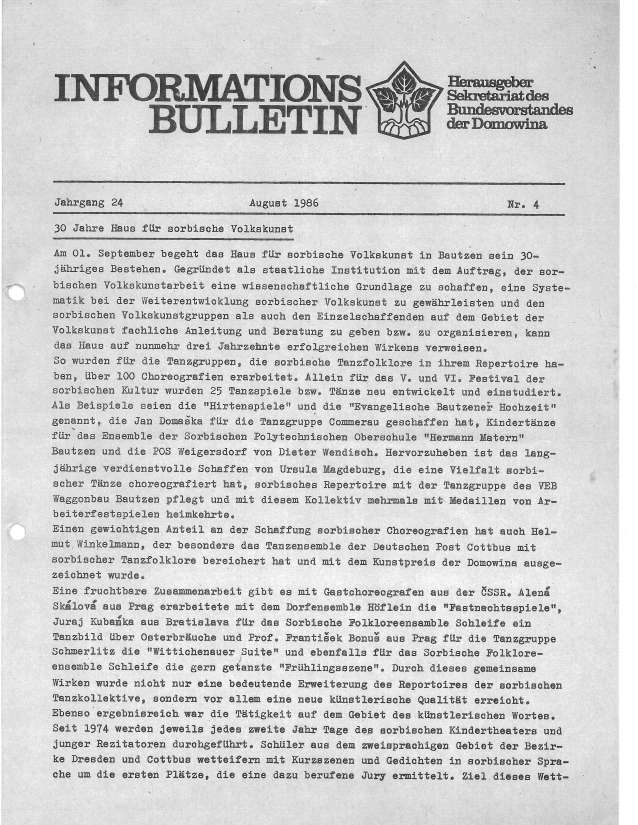

Wesentliche zentrale Institutionen der Unterstützung und Organisation für die (deutsch-)sorbischen Volkskunstgruppen waren das Haus für sorbische Volkskunst in Bautzen/Budyšin (Dom za serbske ludowe wuměłstwo) und das Bezirkskabinett für Kulturarbeit in Cottbus/Chóśebuz. Von hier aus wurden zahlreiche Volkskunstgruppen unterstützt, die jeweils von professionell ausgebildeten Personen angeleitet wurden.

Wichtig war damals die offizielle Abgrenzung zum „Berufskünstler“, womit leider auch ein Wertgefälle impliziert wurde. Unter den Teilnehmenden der Gruppen waren aber gleichwohl auch „begnadete Künstler mit Hauptberuf “ (Christa Rippl, Fachbereich Bildnerisches/Malerei/Textil/Keramik).

Obwohl die einzelnen Gruppen durchaus noch bekannt sind, gibt es in den Museen und Heimatstuben kaum Arbeiten dieser Volkskunstkollektive. Insgesamt bleiben die Erzeugnisse des bildnerischen Volksschaffens auf viele einzelne Orte verteilt. Einige wenige Arbeiten befinden sich in öffentlichen Institutionen, weitere (noch) in Privatbesitz.

Publikationen zu den Gruppen sorbischen bildnerischen Volksschaffens sind sehr rar und ebenfalls breit gestreut. Nur wenige davon sind mit akademischen Anspruch verfasst.

Anknüpfende Projekte sind dringend erforderlich.

Im Rahmen des Strukturwandels gerät die sorbische/wendische Kultur als Alleinstellungsmerkmal für die Lausitz wieder in den Blick. Dabei hat sie mindestens zwei Funktionen: Sie kann als Grundlage einer Kultur- und Kreativwirtschaft dienen und zu einer Identitätsstiftung der Region beitragen.

Eine (durchaus auch selbstorganisierte) Ausstellung der vorhandenen gesammelten Objekte würde einen bedeutenden Mehrwert für das aktuelle Kulturleben sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Lausitz darstellen und somit zu einer wertvollen Quelle für zukünftiges Schaffen werden – eventuell sogar in direkter Kommunikation und Kooperation zwischen „alten“ Protagonist*innen und „neuen“ Kreativen.

Darüber hinaus ist eine intensive Untersuchung und Aufarbeitung des sorbischen/wendischen bildnerischen Volksschaffens aus der DDR zeitnah geboten – für die aber bereits weitgestreute Ansatzpunkte vorhanden sind. Da ein ein wissenschaftliches Projekt derzeit nicht unmittelbar abzusehen ist, müssten nächste Schritte aktiv mit den Protagonist*innen der Volkskunstgruppen geplant werden. Dafür bieten sich im Moment noch die besten Voraussetzungen, da alle Beteiligten dieser Studie eine hohe Motivation zeigten, die eigenen Arbeiten zu dokumentieren bzw. ihre Archive zu öffnen.

Aus diesen Gegebenheiten empfehlen wir für Folgeprojekte einen zeitgemäßen Ansatz in vier Ebenen.

Lokal

Sammlungen und Publikationen müssen lokalisiert und erfasst werden.

Da derzeit kein Zentralarchiv vorhanden ist, könnte ein Museum/ eine Heimatstube diese Aufgabe entwickeln.

Digital

Vorhandene Sammlungen sollten digitalisiert, verschlagwortet und vernetzt werden.

Ein breiter und vielfältiger Zugang bietet neue Formen der Nutzung und Inwertsetzung.

Wissenschaftlich

Eine systematische Erforschung des bildnerischen sorbischen/ wendischen Volksschaffens in der DDR führt zu neuen kunsthistorischen, kulturwissenschaftlichen und soziologischen Blickwinkeln.

Persönlich

Durch die bereits bzw. noch vorhandenen Netzwerke können zahlreiche Zeitzeugen interviewt werden.

Hier besteht eine hohe Bereitschaft der Protagonist*innen zur Partizipation.

Als Erbin des traditionsreichen Trachtenhauses ‚Jatzwauk‘ würde es nicht nur mich freuen, wenn die Potenziale des Historischen weiter erkundet würden, um daraus Neues zu kreieren, das Ältere und Jüngere anspricht und Impulse für die weitere Entwicklung der Region setzen kann.

Einige Originalquellen (Zum Ansehen auf das jeweilige Bild klicken. PDF öffnet in neuem Tab)

Die Autoren

Maxie Heiner

Maxie Heiner ist bildende Künstlerin, hat 10 Jahre in Cottbus gelebt und ist mit der Region verbunden – auch durch ihr Interesse an der frühen Geschichte der Lausitz. Derzeit lebt und arbeitet sie in Berlin.

Daniel Häfner

Daniel Häfner ist Politik- und Kulturwissenschaftler. Er arbeitet seit 10 Jahren zu den Themen Sorben/Wenden und der Transformation der Lausitz (nach der Braunkohleverstromung). Er ist Geschäftsführer der Häfner und Laschewski – Lausitzer Institut für strategische Beratung GbR.

Güterzufuhrstraße 8, 03046 Cottbus

© Icons made by flaticon.com

Linki w pśinosku | Links in diesem Beitrag

Transparenhinweis: Dieser Beitrag gehört zum Projekt „Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext“ (2019 – 2021). Dieses Projekt wurde vom Sorbischen Institut e.V, dem Heimatmuseum Dissen/Dešno und der Domowina Niederlausitz Projekt gGmbH durchgeführt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert sowie vom Brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur unterstützt. Mehr dazu hier.